欢迎您,下午好!

欢迎您,下午好!

“在学校的心理课和班会课上,我学习到了许多面对压力的解决方法,也更清楚地了解到,遇到困难时该如何寻求帮助,比如到学校的心理咨询室找老师沟通。”天河外国语学校初二学生江欣玥说。

去年11月1日,全国首部促进中小学生心理健康的地方性法规——《广州市中小学生心理健康促进条例》(以下简称《条例》)开始施行。《条例》以立法形式在全国率先回应了中小学生心理问题“怎么预防”“怎么发现”“怎么诊治”和健康促进工作“怎么保障”等难点问题,明确了政府、学校、家庭、社会等主体的责任。落地两月有余,《条例》实施效果如何?1月15日,广州日报全媒体记者采访多位广州市人大代表、校长、家长和学生,了解各方如何依法共同守护青少年的心理健康。

每两周一节心理课 推动教师全员普及心理健康教育

在天河外国语学校(以下简称“天外”),学生每两周有一节心理健康教育课,掌握心理健康知识,学会自我调节情绪和压力。去年11月1日起施行的《条例》规定,学校应开设以实践活动为主的适应不同年龄阶段的心理健康教育课。每班每两周至少安排一课时心理健康教育课,每学期至少开展一节心理健康教育主题班会课,指导学生认识自我、学会学习、沟通交往、情绪调适、奉献爱心。

广州多所学校已根据《条例》完善心理健康教育工作。天外党总支书记、校长胡东介绍,该校原本便建立了严禁手机进教学区的制度,要求学生回校时将手机放至保险柜。同时校内设视频电话,供学生与家长联系。如今学校有法可依,更有底气进行统一管理。

天河外国语学校学生可通过校内的视频电话设备与家长互相联系

目前天外配备两名专职心理教师。在此基础上,学校推动任课教师全员具备心理健康教育能力C证,20%以上教师具备心理A证。该校以寄宿制为主,学生在校时间长。为了给予学生更温暖的陪伴,该校自开办起便建立“全员成长导师制”。胡东说:“这意味着每一位老师都要做学生的知心朋友,从思想的引导、心理的疏导、学习的辅导、生活的指导、特长的发展等方面,长期跟踪,全方位对孩子进行教育。推动全员心理健康教育普及,也是希望全部老师都具备专业能力,帮助孩子识别、解决心理问题。”

天河外国语学校的心理咨询室

龙口西小学同样每两周有一节心理课。该校校长陈武介绍,心理课受到学生欢迎。学生在其中通过体验式游戏式方法,提升自我心理认知能力。每周,同学们还有两次心理班会课,名为“美好小班会”,学生可交流并讨论烦恼,商量解决办法,培养自主意识,“用美好的情感将孩子们更紧密地联结起来。”

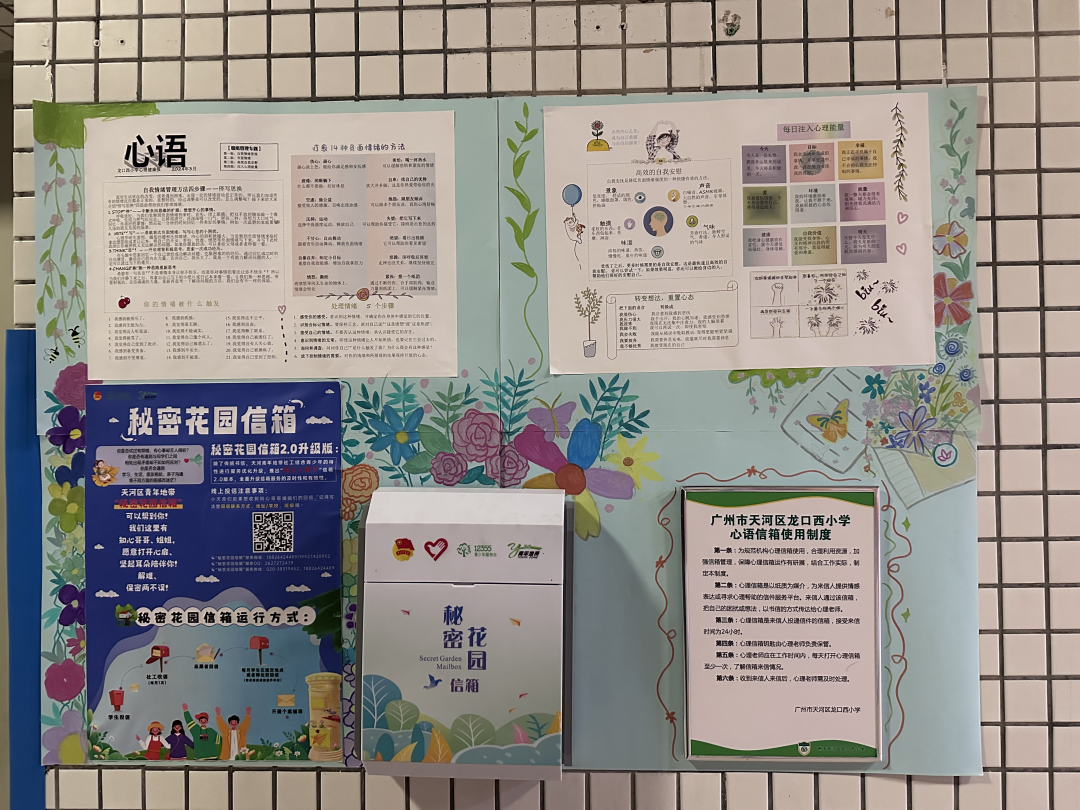

龙口西小学的“秘密花园”心理信箱

此外,该校为每位学生单独建立心理健康档案,在校园内设置了“秘密花园”心理信箱、班级情绪角,供学生表达想法、宣泄情绪。校内心理咨询室面向孩子们开放,学生可向老师寻求心理疏导。各班还设有两名心理委员,担起关注身边同学们的责任。

龙口西小学各班教室设置情绪角,让学生在熟悉而安全的空间中舒缓情绪。

据介绍,针对学校这一教育主阵地,《条例》压实了一系列硬性措施:如规定学校心理课程的频次(规定每班每两周至少安排一课时心理健康教育课;每学期至少开展一次心理健康教育主题班会课);心理辅导室开放时间(除学校假期外,心理辅导室每天固定时间开放,每周课外开放时间不少于10小时);建立学生心理健康档案等,促进中小学将心理健康促进工作融入教育教学、管理服务各环节。

天河外国语学校的心理咨询预约信箱

打通医教通道 解决“诊治难”“送诊难”

中小学生心理健康的预防、发现和诊治涉及多个主体。《条例》突破单一主体管理模式,明确了政府、学校、家庭、社会等四个主体,将现实工作中有效管用的措施法规化,形成政府主导、部门协作、社会各界共同参与的工作格局,同时为相关主体履行职责提供必要的服务。

例如,《条例》在规定监护人职责的同时,还指导监护人如何预防、发现中小学生的心理行为问题,以及出现问题后应当如何处理,强化家长参加家庭教育的责任。“作为家长,我们需要学会和孩子情感交流的正确方式,尊重孩子的情感、尊严,给予孩子更有质量的陪伴。”天外学生家长王女士在了解《条例》内容后发现,家长实际上有许多“必修课”。学会预防、发现、诊治孩子的心理健康问题,是家长作为“孩子第一任老师”的责任。

天河外国语学校学生在校内池塘喂鱼

打通医教通道亦是一大亮点。《条例》强调医院与学校之间的合作,规定了多个医教协同路径。如热线电话与网络平台建设、专家团队组建、卫生健康副校长配备、加强专业队伍建设、建立转诊绿色通道、建立镇街心理服务室等,确保学生能够及时获得专业的医疗服务。

市人大代表、广州大学法学院副教授葛自丹指出,针对“诊治难”问题,《条例》设置诊治专章,包括为存在心理健康问题的中小学生提供就诊绿色通道,建立健全学校与医院定点联系、定期沟通的协作机制,加强医校合作,解决“就诊难”问题。

《条例》也对存在不同程度心理行为问题学生的送诊予以具体规定,并明确规定中小学生发现自己存在心理行为问题且愿意接受心理咨询或者就诊的,家长不得拦阻,解决“送诊难”问题。葛自丹特别提及,《条例》还规定了休学复学机制,消除中小学生和家长的后顾之忧,使满足条件的学生能合理休养、适时返校。

目前,龙口西小学和天河外国语学校每学年均会对学生进行两次心理普查,对特殊情况发出预警,及时干预。学校无法解决的情况下,则与家长、医院联系转介、安排诊疗。但胡东坦言,目前转介途径主要依靠学校与医生个人层面的联系,医教之间的绿色通道机制仍有待完善。

推动中小学心理健康教育一体化 加强早期预防

“社会各界关注的难点主要集中在学生手机管理难、学生欺凌防治难、未成年学生送诊难、休学后复学难,《条例》从实践中总结经验,有针对性地提出具体的解决措施。”市人大常委会法工委一级调研员姚向军介绍,作为全国首部中小学生心理健康的地方性法规,《条例》没有可供参考借鉴的先例。《条例》的出台为探索破解这一问题发挥了先导作用。“把促进中小学生心理健康工作提高到法律层面来看待,再也不是可做可不做的问题,而是必须做,是法定的责任义务。”

天河外国语学校的“校园防欺凌举报箱”

在陈武看来,《条例》强调了中小学生心理问题早期预防的重要性。“《条例》让广大教师和学生更明确了,心理问题不是个人问题,而是每个人都可能面临的挑战。因此,遇到心理问题时,不要恐慌逃避,而要积极应对,寻求科学合理的解决方法。”她呼吁应加大宣传,“让所有家长都认识到心理问题的重要性,不要去回避它,同时也不要小看它。”

心理健康问题,“治标”更要“治本”。在胡东看来,让孩子们自信起来,五育并举,是解决心理问题的关键所在。“学校多开展社会实践活动、劳动教育、体育运动,推动学生发展发明创造能力、动手能力、语言能力、艺术特长,个性化地发展。推动家长改变教育方式,不要用学业成绩这一把尺,单一地评价学生,而是让孩子们找到自己的自信,找到自己成长的方向。”

同时,中小学心理健康教育不宜脱节,胡东呼吁,应推动中小学心理健康教育一体化,形成心理档案联动机制。“每一届新生升入初一时,老师都需通过半学期左右的观察,才能摸清学生的心理情况。可能两三个月后,老师才能发现学生存在心理问题,这延误了教育的时机。”胡东指出,若学生小学阶段的心理档案可随升学移动至初中,则便于老师及早了解学生,获取更多主动教育的空间。

广州市人大代表,广东国智律师事务所工会主席、副主任徐嵩建议,学校在按照《条例》建立相应制度的过程中,可鼓励学生、家长共同参与其中,“既有助于普法宣传、培养学生公民意识,也有助于各方在协商中达到‘最大公约数’。”同时,《条例》落地一段时间后,相关部门应通过实地考察与评估,核实学校是否按既定条例配备了相应的硬件设施、师资人员以及软件层面的规章制度,特别是教育资源和条件相对薄弱的学校。

姚向军介绍,接下来,市人大常委会法工委将会同对口工委,进一步督促相关部门加紧完善配套政策,细化职责分工,确保《条例》有效贯彻落实。